Vous avez vaguement entendu parler de “Feng-shui”. Si ce mot provoque chez vous un sourire, comme on évoquerait une science inaccessible, une superstition, une religion venant d’un lointain continent … vous ne pourrez plus jamais nier, après avoir lu cet article, que l’Orient a une grande longueur d’avance sur sa perception de l’habitat et la conscience de l’impact que l’architecture d’intérieur peut avoir sur notre quotidien.

L’ARCHIPEL DE LA MAISON

C’est suite à la visite de l’exposition “Japon, L’Archipel de la maison”, et à la lecture de son livre écrit par Véronique Hours, Fabien Mauduit, Jérémie Souteyrat et Manuel Tardits, (dont je vous recommande vivement la lecture), que j’ai enfin compris ce qui faisait l’essence des maisons japonaises. Plus qu’un art de vivre, c’est une manière de penser l’espace et de concevoir la maison. Ce recueil, particulièrement intéressant, porte un regard et un questionnement sur l’HABITANT et non seulement sur l’ARCHITECTE. Il présente des “maisons d’hier” et des “maisons d’aujourd’hui” en analysant les problématiques des habitants et les réponses des architectes, à travers des courtes interviews faites auprès des 2 parties. Car au Japon, visiblement, ce qui fait la qualité d’un bon architecte est sa qualité d’écoute et le sur-mesure de ses créations.

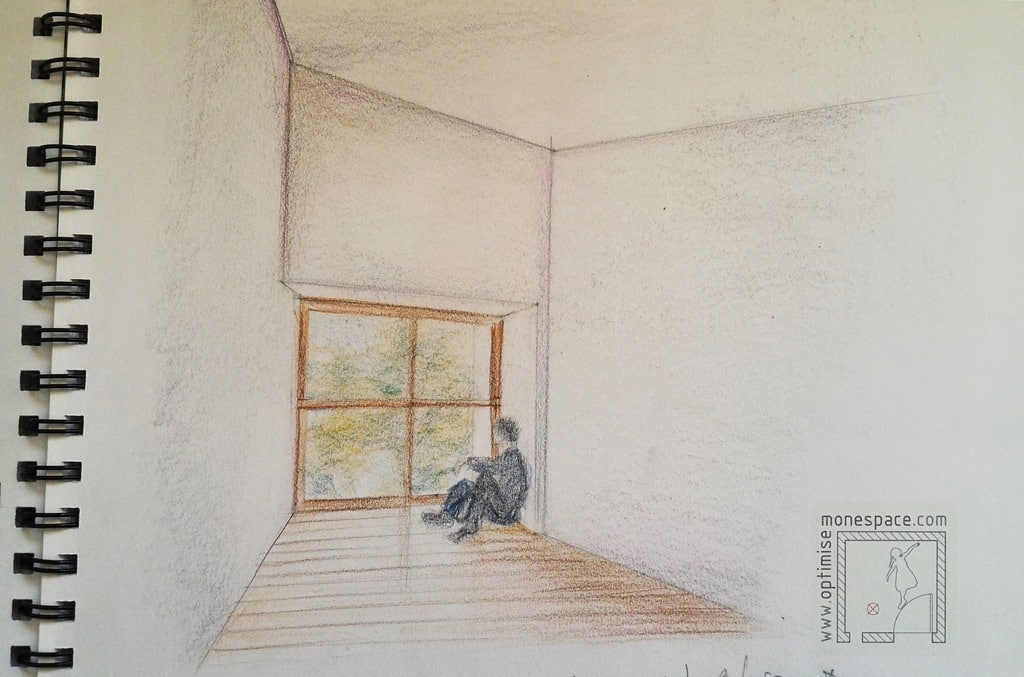

Voici mon décryptage des codes de l’architecture au Pays du Soleil Levant, avec quelques extraits de mon carnet d’étude et photographies de ce superbe recueil.

La culture de l’éphémère

La première raison de cette longueur d’avance qu’ont les Japonais quant à leur perception de l’habitat, est sans aucun doute liée à un contexte géographique et physique, qui interagit mutuellement avec les contextes historiques et économico-social :

(1923) Vivant au croisement de 4 plaques tectoniques, les Japonais font régulièrement face à des tremblements de terre.

Alors qu’en France, ce qui fait la beauté de la capitale, (et de nombreuses grandes villes françaises), est sans doute l’uniformité imposée du style Hausmann pour l’éternité …

ou la pierre massive et rassurante des grandes propriétés transmises de génération en génération…

ou la pierre massive et rassurante des grandes propriétés transmises de génération en génération…

au Japon, on construit généralement une maison pour … 25 ans ! Cette culture de l’éphémère, rapproche alors l’architecture d’un produit lié aux modes, mais renforce par ailleurs la créativité des architectes, qui construisent alors, non pas pour une société, mais pour un individu, une famille.

Au Japon, on n’hérite pas d’une maison, on hérite surtout d’un terrain : ainsi, raser la maison de ses parents pour y construire la sienne, est tout-à-fait courant.

Une maison individuelle à tout prix

Evidemment, nous aussi, on rêve tous d’avoir une maison individuelle au lieu de s’entasser dans des immeubles et s’entre-déchirer avec ses copropriétaires. Et si on vit, malgré ce rêve, en appartement, c’est certainement à cause du coût de l’immobilier !

Les immeubles existent aussi au Japon comme partout, et le coût de l’immobilier y est aussi un problème. Mais on comprend, à la lecture de ce livre, que les Japonais mettent un point d’honneur à avoir leur indépendance dans ce qu’ils considèrent comme leur “refuge”.

Dans leur maison, la frontière entre l’extérieur et l’intérieur est alors très marquée, par différents procédés, décris ci-après : soit par une large engawa, soit par des murs “autistes” avec peu d’ouverture sur l’extérieur, et toujours, par l’importance de l’entrée et du hall.

Une créativité moins bridée

Par ailleurs, si cette créativité est boostée par des impératifs économiques (coût d’un terrain : jusqu’à 10 fois le prix de la maison au m²! ), le désir des Japonais d’avoir leur propre maison individuelle, est certainement moins bridée par des règlement urbanistes.

Ainsi, en 1966, l’architecte Azuma achète un terrain de 20m² (!) et y construit une maison de 6 étages pour sa famille !

Depuis, nombreuses autres maisons individuelles se sont construites sur des petits terrains, des bandes entre 2 immeubles…

(Vous imaginez déposer un permis de construire comme ça en France? ![]() “Bonjour ! J’ai un petit terrain de 20m2, je voudrais y construire une maison de 6 étages !”)

“Bonjour ! J’ai un petit terrain de 20m2, je voudrais y construire une maison de 6 étages !”)

Le tatami: cette natte légère qui est aussi un instrument de mesure

Ce tapis de paille de riz tressé, d’épaisseur 5 cm, se pose sur un parquet brut et se transforme en un élément de plancher rigide. Il est alors inenvisageable de rentrer “chaussé” dans la maison: c’est aussi ça, la puissance “zen” des maisons japonaises. Des espaces privés, calmes, dans lesquels on ne peut se comporter comme à l’extérieur.

Ce tapis de paille de riz tressé, d’épaisseur 5 cm, se pose sur un parquet brut et se transforme en un élément de plancher rigide. Il est alors inenvisageable de rentrer “chaussé” dans la maison: c’est aussi ça, la puissance “zen” des maisons japonaises. Des espaces privés, calmes, dans lesquels on ne peut se comporter comme à l’extérieur.

La dimension du tatami traditionnel est bien règlementée : 91 cm x 182 cm, et le tatami se transforme alors en instrument de mesure pour l’architecte. On parle ainsi d’une pièce de 8 tatamis, c’est-à-dire une pièce qui peut contenir 8 tatamis.

L’idée de concevoir une maison en multiples de tapis, est très révélatrice de cette conscience de l’agencement intérieur et de la manière dont on va y vivre, dès les premiers plans de l’architectes.

Des maisons dessinées depuis l’intérieur

En Occident, on fait souvent l’éloge des grands architectes dont on ne connait que l’aspect extérieur des constructions. Et l’agencement intérieur des maisons se décide généralement après avoir validé un projet extérieur.

Au Japon, un architecte est avant tout un architecte d’intérieur. Ainsi, la forme et l’aspect extérieur de la maison découleront du confort intérieur !

Emprunter le paysage

Par exemple, on utilisera le procédé de “shakeï” (“emprunt de paysage”, utilisé dans les jardins japonais) pour placer une fenêtre qui, depuis l’intérieur, cadrera un rocher, un arbre, une vue mer … tout en s‘évitant la vue sur un bâtiment peu esthétique. L’aspect extérieur des ouvertures (alignement, dimensions identiques) importe moins : l’essentiel est ce qu’elles cadrent depuis l’intérieur.

En revanche, en l’absence totale de vue intéressante, les maisons se replieront parfois totalement sur elles-mêmes, quitte à en devenir des maisons “introverties”. Le jardin et les ouvertures donnant sur ce dernier, seront alors placées au coeur de la maison !

J’aime beaucoup cette notion “d’emprunter” et non de “s’attribuer” que l’on peut connaitre parfois dans des bagarres occidentales pour obtenir une vue mer ou une plage privée. Ainsi, une habitante raconte avoir rasé la maison de son père pour la reconstruire à son goût, tout en incluant dans sa nouvelle architecture, un espace vide pour que les écoliers passant tous les matins devant sa maison, puissent récupérer la vue mer que la maison de son père avait autrefois occulté.

L’importance de l’entrée

Dans la maison japonaise, on se déchausse à l’entrée, et on monte au moins 1 marche : en japonais, “entrer dans la maison” se dit “monter dans la maison”.

L’entrée joue un rôle de sas et n’est jamais négligée. Souvent, elle est même double :

- une entrée, passage entre l’extérieur et l’intérieur, couvert mais non fermé,

- puis, après la “porte d’entrée”: un hall, pour se déchausser avant de rentrer (monter) dans la maison.

Je suis particulièrement sensible à cette pièce (l’entrée) que je vois trop souvent négligée par mes clients, prêts à rentrer directement de la rue vers un séjour avec cuisine ouverte, et ne sachant que faire, après avoir passé la porte, de leur manteau, leurs clefs, et leurs enfants accourant immédiatement sans laisser une seconde de transition.

Engawa / la notion d’ “espace-tampon”

Par ailleurs, cette frontière entre l’intérieur et l’extérieur peut être traversée en passant par une zone intermédiaire, l’ENGAWA. L’engawa est réservée aux maisons avec jardin –ou donnant sur une forêt, un espace vert-, est une terrasse couverte, dans la continuité de l’intérieur. Le plancher, à même niveau, est également du même matériau que le plancher intérieur. Cette terrasse, couverte, renforce son lien avec l’intérieur de part son sol et son plafond. Dans le même temps, elle se caractérise par une ouverture totale, contrairement à nos vérandas. Ainsi, l’été, toutes baies vitrées ouvertes, les frontières dedans/dehors seront totalement floutées, et l’Engawa représente alors un “espace tampon”.

La maison : sphère de l’intime… dans laquelle la collectivité s’épanouït

En 1935 déjà, le philosophe Watsuji Tetsurô constate que si la sphère collective au Japon, s’exprime peu dans l’espace public, la maison est, au contraire, le lieu de la collectivité. En conséquence, la limite extérieure de la maison est d’autant plus forte que l’intimité est faible à l’intérieur. La notion de famille prend alors tout son sens en tant que “groupe”.

Chez nous, nous construisons des maisons ouvertes sur l’extérieur, mais divisées à l’intérieur : grandes baies vitrées, et “chacun dans sa chambre !”

Au Japon, on dessine des maisons beaucoup plus refermées sur elles-mêmes, mais à l’intérieur, des espaces totalement ouverts où toute la famille vit ensemble.

Pas de meubles, mais beaucoup de rangements.

Evidemment, la culture de l’éphémère n’incite pas le Japonais à “stocker” et “entasser” comme nous pouvons le faire dans nos caves et greniers encombrés. Cependant, ce qui m’a frappé sur les photos, c’est le peu de meubles de rangement… En observant les plans, j’ai réalisé que les maisons japonaises incluaient toutes des espaces clos dédiés au rangement ! Du coup, les pièces à vivre sont beaucoup plus “zen”…

Vivre perché

Si, en ville, c’est certainement l’impératif économique qui pousse les Japonais à construire en hauteur comme Azuma (cf ci-dessus), on constate que de nombreuses maisons, comme la Sky house de Kikutake Kiyonori (cf 1ere illustration en haut de l’article), la maison à Zaimokusa de Contemporaries (paragraphe (“emprunter le paysage”), ou encore la Maison à Kugayama de Shinohara Kazuo (ci-dessous) reflètent ce goût de vivre à hauteur des arbres, dans un espace de flottement, quelque part entre ciel et terre:

Ici, le rapport entre les 2 étages est inversé par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir dans nos maisons occidentales (maisons de plein pied, + un demi-étage avec terrasse). En effet, ici, la terrasse est au rez-de-chaussée, sous une sorte de préau, elle fait totalement partie de la maison, et est une véritable transition entre le jardin et la maison. Le RDC est donc un séjour – cuisine + une terrasse ombragée. En hauteur, on profite au maximum de la vue, avec un 2e salon central, et les chambres et sdb. De plus, cet étage est encore entouré d’une “engawa” (terrasse couverte) pour profiter encore plus de cet espace de flottement.

Le rapport à la lumière

La frontière entre le “dedans” et le “dehors” étant bien marquée, la lumière, dans la maison traditionnelle japonaise, fait partie du “dehors”, la “maison-refuge” peut alors se rapprocher parfois de l’image d’un “terrier” comme le souligne l’habitant de la Maison Tranchée dessinée par Daisuke Sugawara. Dans son “Eloge de l’Ombre”, l’écrivain Tanizaki Junichirô rend hommage, en 1933, à la pénombre des intérieurs de bois sombres. 80 ans plus tard, si les intérieurs sont beaucoup plus éclairés par la lumière traditionnelle ou artificielle, certains clients, faisant appel à un architecte, sont à la recherche de cette esthétique traditionnelle du sombre.

Pas de course à la maison baignée de soleil: dans l’architecture domestique traditionnelle, on trouve des stores en bois, ou des sudare (les fameux stores japonais en bambous), et aussi d’autres éléments qui masquent la vue directe. Selon l’architecte Go Hasegawa, “Ces éléments servent à adoucir les relations avec l’extérieur”

Une relation à l’environnement hors du commun

On l’aura compris, dans les paragraphes précédents : le Japonais est doté d’une sensibilité extrême dans son rapport à la terre, au ciel, à la lumière, au paysage qui l’entoure. Sa maison est à la fois un élément de connexion avec cet environnement , et un lieu pour se recentrer, se ressourcer.

Lorsque j’établis le cahier des charges de mes clients avant de démarrer une étude, j’ai toujours un paragraphe consacré à l’environnement de l’habitation, et un autre au rapport qu’ont les habitants avec leur maison : je mets un point d’honneur à rencontrer toute la famille pour comprendre chacun, et tous.

Je rêve du jour où un de mes clients m’écrira ceci :

En résumé

Ce que j’ai compris, à travers les différents témoignages recueillis dans ce livre, est le rapport très particulier que les Japonais ont avec leur maison. Une construction qui n’est pas éternelle, tout comme ses habitants. Un espace à la fois très conscient de son environnement, et volontairement déconnecté. On y vit autrement. On se déchausse. On prend le temps de passer de dehors à dedans. On est seul dans la ville, et ensemble à la maison. On aime profiter de la lumière et des paysages, sans se sentir envahi. La maison est le lieu où l’on se ressource.

Pour obtenir ce livre, cliquez sur l’image :

Et vous ? Quel est votre côté JAPONAIS dans votre rapport à votre maison ?

Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous !

…

Depuis très jeune, l’Asie est une évidence pour moi à bien des niveaux. Je vous passerai les détails sur les gens, leurs sourires, leur solidarité, les paysages, le climat….. A chacun de mes voyages et quelque soit le pays visité, j’ai toujours trouvé ces peuples avant-gardistes sur bien des domaines et pour parler de l’habitat, j’ai toujours adoré leur manière de vivre chez eux. Et justement cet article colle avec ce que j’ai vu, rencontré, et que j’essaie d’appliquer à mon quotidien depuis des années, de toutes petites choses certes, mais qui correspondent à un art de vivre, chez soi et au quotidien. Se déchausser systématiquement en entrant, faire un espace commun, faire en sorte que l’habitat dégage une chaleur « naturelle ». J’ai relevé quelques termes de l’article qui sont à mes yeux plein de signification, un appel au rêve, à la détente et au bien être. Ephémère (tellement d’accord avec ce terme)… espaces de flottement entre ciel et terre…. éléments qui adoucissent les relations avec l’extérieur… espace commun… on se déchausse…libérer l’espace… le moins de meubles possible…. Apprendre à (se) déconnecter et en même temps à se recentrer sur l’essentiel.

Magnifique article. J’adore et j’adhère.

Merci Cécile pour ton témoignage ! Effectivement, je pense qu’une maison dans laquelle on arrive à se ressourcer est une maison réussie !

… et que cette sensation ne passe pas forcément par l’imitation (impossible et illusoire) des pages déco des magazines … Apprendre à se connaître et apprendre à apprivoiser son environnement et dompter sa maison : le voilà, le challenge !

J’ai lu un autre principe intéressant du feng-shui, à appliquer à la déco: l’équilibre entre le chaud et le froid si je me souviens bien.

(ou yin et yang probablement).

Il faut dans chaque pièce à la fois du chaud (couleurs chaudes, bois, terre cuite, laine…) et du froid (couleurs froides, métal, verre, porcelaine…). Sinon, l’ambiance est étouffante… ou glaciale.

On a beaucoup à apprendre de l’Asie :-)

Tout à fait Dek, j’en parle justement dans mon dernier article

http://optimisemonespace.com/faire-des-travaux-dans-un-appartement-deja-renove-4-solutions/

Génial

Bonjour,

Je trouve mon « côté japonais » dans le sas de l’entrée ! Je considère aussi que c’est important qu’il y ait un espace bien distinct. Nous rénovons maison et contrairement à ce qui se fait, on a souhaité ne pas tout ouvrir en un seul et grand espace. Au contraire nous avons bien démarqué l’entrée !

Article vraiment très intéressant, merci ! Il me donne envie d’en apprendre plus, j’aime bien l’idée de définir l’emplacement d’une fenêtre par rapport à la vue qu’elle apportera… C’est un autre état d’esprit, le bien-être avant tout !

Christine

Moi aussi Christine ! J’ai même écrit un article entièrement dédié à l’entrée, tout un chapitre ! ;-)

Tu peux le lire ici !

A bientôt j’espère, au plaisir d’avoir à nouveau ton retour ;-)

Bel article, intéressant. Mais sans rapport avec le feng-shui mentionné dans l’introduction.

Le feng-shui, c’est chinois, pas japonais. L’architecture des maisons traditionnelles japonaises suit des règles qui ne sont pas celles du feng-shui.

Bonjour Éric, effectivement, le Feng-shui est chinois. J’ai voulu faire, en introduction, le parallèle entre ces 2 peuples, car on leur trouve un point commun : l’art de la simplicité, et leur proximité avec la terre et les 5 éléments. J’ai écrit un article sur le feng-shui : http://optimisemonespace.com/gerer-ses-emotions-grace-au-feng-shui/

Merci pour cet article sur l’architecture japonaise. Grâce aux films j’avais eu l’occasion de voir de nombreuses maisons japonaises sans jamais vraiment comprendre les choix de leur particularité, votre article est éclairant dans ce sens !

Merci Nicolas pour ton témoignage !

Excellent article, merci pour ce partage. Je retiens particulièrement la notion très intéressante et trop souvent oubliée en France de « construire depuis l’intérieur » et également l’importance de redonner de l’importance à l’entrée de son habitat, zone également tampon entre extérieur et intérieur de son refuge. Je crois que je dois avoir des origines japonaises !

Très intéressant comme article !

Merci pour ton retour, Namiko !

Moi, j’aime le coté murs extérieurs et jardin l’intérieur qu’on retrouve dans les patios andalous ou les riads du Maroc mais en France c’est compliqué car les plans doivent être visés par un thermicien qui exige un % d’ouvertures au sud (ce qui est peu adapté quand on vit dans le sud et qu’on veut garder la fraicheur…). J’ai aussi cette idée de dessiner depuis l’intérieur : quand j’ai dessiné les plans de ma maison, j’ai positionné la fenêtre de notre chambre pour avoir une vue sur la cathédrale d’Albi… c’est la première chose que j’ai vérifié à la livraison… et puis aussi l’idée de respecter l’histoire du terrain de ne pas vouloir à tout prix avoir un terrain plat sur une colline (je n’aimais pas particulièrement les maisons avec demi niveaux mais c’est ce qui me permettait de conserver la physionomie du terrain, mes voisins se sont empressés de tout aplanir… Bon après, je suis une grande bordélique qui a besoin d’un certain bazar pour sentir la vie qui habite le lieu et être à l’aise donc l’aspect zen n’est pas vraiment adapté…

Merci beaucoup Mailys. L’art de vie à la japonaise, la quiétude, la contemplation, vivre en harmonie avec la nature et avec soi-même. Tout ceci est tellement inspirant.

Puis-je vous suggérer de regarder le film Moriyama-san, de Ila Bêka et Louise Lemoine http://www.bekalemoine.com/moriyama.php . Un vrai coup de foudre pour moi.

Merci beaucoup Sandie pour cette référence que je ne connaissais pas et que je vais m’empresser de découvrir !

Hello les Home Lovers, J’ai vécu au Japon et depuis 20 ans cela m’inspire pour la maison. 20 ans que je pense que l’entrée est une zone de transition entre la vie à l’extérieur et le cocon dans lequel l’habitant se ressource, accueille, partage, donne et décharge pour se recharger. La notion d’éphémère au Japon est encrée dans la culture dès la naissance puisqu’elle implique la mort à un moment de notre parcours. Il y a autant de poésie que de psychologie et de philosophie dans l’architecture, le Design, l’aménagement et dans chaque culture du monde on peut s’inspirer pour rendre le parcours de l’habitant dans sa maison toujours plus riche.

Bonjour Audrey,

je suis en pleine étude de marché sur le secteur de l’ameublement au Japon et je suis ravi d’apprendre que vous ayez vécu au Japon. Je suis actuellement en train de travailler pour une entreprise innovante « Kiwitik » qui souhaite s’implanter au dans ce pays.

Seriez vous partante pour me décrire un peu plus largement votre expérience au Japon et notamment comment les Japonais vivent dans leur maison, ou ils achètent leurs meubles, quels types de meubles achètent-ils,en achètent-ils souvent, par quels moyens (Internet, magasins de distribution…). Tant de questions qui pourraient m’aider dans mes recherches.

N’hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail (anat.math30@outlook.fr), ce serais avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous.

Bonsoir Mailys,

Je constate que tu es très inspirée, voire marquée par la culture japonaise: étude des grands principes de l’architecture nipponne, appellation « ninja » pour le troisième niveau « HOME ». Je retrouve d’ailleurs, avec beaucoup de réconfort, ce souci de l’équilibre entre le chaud et le froid. Quand j’ai débuté la rénovation de ma salle de bains (urgente, car j’avais explosé la paroi de la cabine en manquant de tomber dans la douche), j’ai eu ce souci d’équilibrer les couleurs chaudes (travertin, bois) et des couleurs froides (aluminium du cadre des parois, miroir couleur argent). Quand j’ai expliqué le concept à un collègue, il a eu l’ai très dubitatif. J’ai laissé ma SDB telle quelle: elle me plaît ainsi, même si je ne l’ai pas encore terminée. Ton article me conforte dans cette démarche, merci !